“Hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la seca” Viejo Vizcacha (La vuelta de Martín Fierro)

-En una situación límite te conoces realmente. Es más, ahí recién podés entender y distinguir que es lo importante, no solo para vos sino para los otros también.

-¿Vos decís? ¿Y por qué lo decís tan seguro?

-Por algo que me pasó hace algunos años.

Bebió un poco de cerveza, se acomodó mejor y comenzó con su relato.

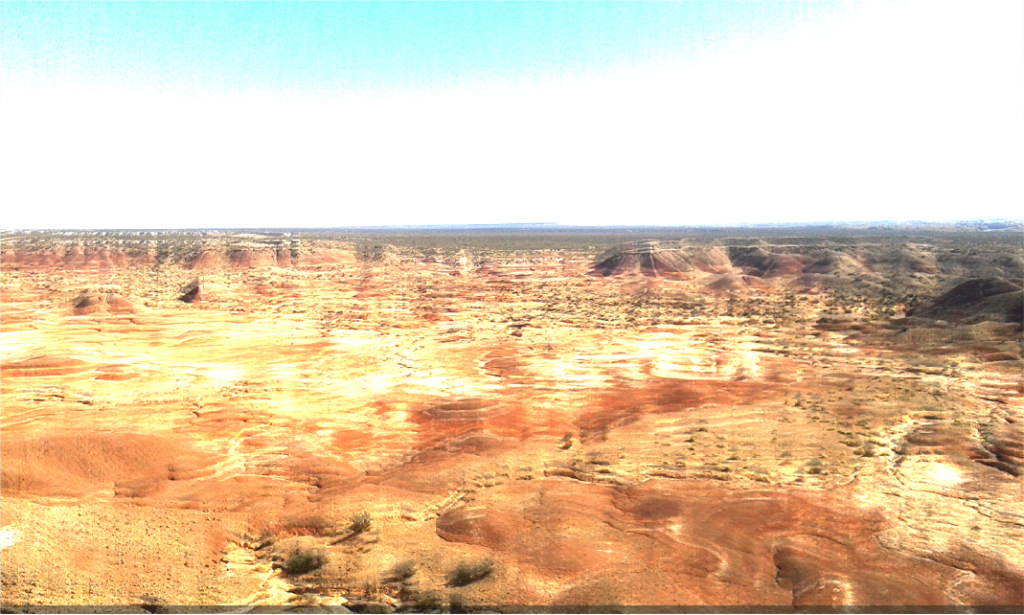

Mi cronista, se encontraba en un puesto, ubicado en la inmensa aridez del norte patagónico junto a sus abuelos y un primo, siete años menor. Tenían programado partir en dos días para el pueblo y la posibilidad de llevar unos piches para vender era tentadora y posible. Caía la tarde en el llano cuando los primos acordaron ir por los armadillos al día siguiente.

El alba llegó presagiando cielo limpio y aire caliente. Los primos, con la cara lavada y el estómago vacío tomaron una bolsa de arpillera cada uno y salieron al monte en compañía de tres perros nacidos y criados allí. Enfilaron hacia el oeste, enfrentando la brisa, por la vieja picada que atravesaba un campo vecino recientemente desmontado. Una gente de Bahía Blanca había arrendado el lugar pero no se instalaban todavía.

La picada había sido alterada por el desmonte pero encontraron para guiarse un viejo cerco de alambres caído que se perdía en el horizonte cercano. Anduvieron un largo trayecto juntos hasta que acordaron separarse marcando el viejo cerco como punto de encuentro y regreso. “Vos andá por allá, yo encaro por acá” dijo el mayor, “acordate que antes del mediodía hay que estar en la casa”. Asintieron mutuamente y se separaron buscando que la brisa mañanera les diera de frente. “Así los perros venteaban a los piches y no los piches a nosotros”.

Los dos cusquitos siguieron al primo menor, el mediano al mayor.

Se alejaron al tiempo que veían pasar el primer armadillo surcando entre alpatacales. El menor anduvo atento y audaz hasta que cargo el cuarto. Luego se dedicó a seguir el rastro de un zorro hasta que se aburrió y regresó.

Al mayor le costó encontrar dos pero no se desanimaba, tenía de compañía un can adiestrado en eso de encontrar y sujetar los preciados piches, su abuelo decía que ese perro había nacido para el campo.

El sol calentaba la tierra, y también las vísceras de una martineta, cuyo hedor invadió repentinamente las fosas nasales del primo mayor provocándole náuseas y un breve pero intenso mareo. Quedó a las arcadas y de rodillas, bajo una vieja jarilla. Ni bien creyó recuperar la compostura se levantó sintiéndose algo desorientado.

Volvió (o creyó volver) sobre sus pasos escoltado por el perro, el intenso calor y ahora también una sed galopante. Camino un buen trecho hasta toparse con un cerco de alambre caído. Desde allí emprendió el regreso marchando paralelo a este. La caminata se hacía larga pero a ritmo sostenido, de vez en cuando se inquietaba al no recordar algunas zampas y hormigueros que aparecían pero, sobre todo, no divisar el campo desmontado. Era más del mediodía para entonces.

Continuó en la misma dirección, desviándose únicamente ante la presencia de un piche. Esto duró hasta que al calor y la sed se le sumó un punzante dolor en ambos pies. Eran ampollas de agua que la transpiración y el calor hicieron aparecer, madurar y reventar en minutos. El dolor y la urgencia de llegar le hicieron preguntarse si estaba bien orientado. Buscó un lugar con altura que le permitiera ver más allá del monte. Subió a una lomita y, desde allí, observó lo que parecía ser el contorno de un molino, era lo único a la redonda sin aspecto de monte. Ahora tenía la certeza de haberse desorientado y la obligación de llegar hasta ese molino para ubicarse definitivamente y poder regresar.

Continuó en la misma dirección, desviándose únicamente ante la presencia de un piche. Esto duró hasta que al calor y la sed se le sumó un punzante dolor en ambos pies. Eran ampollas de agua que la transpiración y el calor hicieron aparecer, madurar y reventar en minutos. El dolor y la urgencia de llegar le hicieron preguntarse si estaba bien orientado. Buscó un lugar con altura que le permitiera ver más allá del monte. Subió a una lomita y, desde allí, observó lo que parecía ser el contorno de un molino, era lo único a la redonda sin aspecto de monte. Ahora tenía la certeza de haberse desorientado y la obligación de llegar hasta ese molino para ubicarse definitivamente y poder regresar.

La boca ya no segregaba saliva y las ampollas le dificultaban notablemente la caminata. “Encima se me pasparon las verijas”, se dijo, mientras ajustaba el elástico del viejo pantalón que a esa altura comenzaba a ceder. Abandonó a la sombra de una jarilla la bolsa con los piches, empezaban a pesar demasiado.

Caminaba todo lo rápido que su estado le permitía. El sol calentaba todo a su alrededor y hacia borrosa la visión a más de cierta distancia. Recién pudo distinguir que era el molino abandonado “del campo’e los vascos” un poco antes de llegar.

Atropelló con desesperación el añejo bebedero con agua salada, sabiendo en cada sorbo que el agua salada le aflojaría el vientre, que el campo de los vascos estaba a casi dos leguas del de sus abuelos, que el lugar con gente más cercano era el puesto de los González (a una hora y media más a pie). Subió como pudo al molino, divisó las casitas y suspiró profundamente. “Me quedé sentado descansando hasta que los ladridos del amigo fiel me obligaron a continuar”.

Continuó pero los retorcijones y la diarrea que le provocó el agua salada lo obligaron a desviarse varias veces. Deshidratado, con ampollas y paspado continuó. Ya su mente empezaba a desvariar cuando llegó al terraplén de los González. La sed y el calor lo empujaron a zambullirse en la poca agua que quedaba en un tanque australiano allí instalado. Salió con esfuerzo, a las arcadas y vomitando la misma agua que acababa de beber.

Intentó avanzar a los tropezones hacia la casa pero el elástico del pantalón mojado cedió y se le cayó arrastrando también el calzoncillo. Enredado en su propia ropa cayó al suelo de rodillas, alcanzando a apoyar los brazos. Estaba intentando levantarse cuando sintió unas garras clavárseles en la espalda. El nuevo dolor lo paralizó pero estaba demasiado agotado para reaccionar, miró por encima de sus hombros y reconoció al “amigo fiel”, intentando montarlo como si se tratase de una de su especie y no un ser humano. La única certeza que tuvo antes de perder totalmente la conciencia era que estaba a merced del perro.

Cuando despertó, el can yacía dormido a su lado. Se acomodó el pantalón y enfiló a los tropezones hacia las casitas, donde no había personas desde hace varios días, pero sí alguna provisiones y agua potable. Allí se alimentó, bebió y durmió un poco más.

Habrán sido las diez de la noche cuando emprendió el regreso, apremiado por la preocupación que seguramente tendrían sus abuelos.

-Entre los dolores, las ampollas y la paspadura, me veía como un pato surcando el campo de noche.

-¿Y el perro?, ¿qué hiciste con el perro?, pregunté.

-Acá está, dijo señalando a su amigo fiel, al momento que se levantaba para emprender la partida.

Se alejó junto al perro tarareando una melodía pegajosa de una película para niños.