Voy a contar esta historia no como fue, sino como caprichosamente la vida, en conjunción con la memoria, algunos datos fácticos y el estado de ánimo, la construyen.

En el año 2007, el complejo Teatral San Martín de la ciudad de Buenos Aires, organiza una retrospectiva completa de 2 semanas de la obra del director finlandés Aki Kaurimäki. Asisto con un amigo a varias de las películas, a veces engarzando una tras otra. Entre tantas, veo por primera vez en mi vida Nubes Pasajeras, de 1996. La historia cuenta el espiral descendente de una pareja en la que ella primero pierde el trabajo y luego él; siguiendo ese camino van perdiendo casi todo hasta que, en el último acto, y gracias a la ayuda de su antigua jefa, consiguen el dinero para abrir un modestísimo restorán al que llaman TYÖ. Llega el día de la inauguración, abren las puertas, es mediodía, y la pareja junto a un par de empleados miran el marco abierto de esa puerta por la que no entra nadie. La escena es exasperante, aún bajo el registro de actuación que caracteriza al director en el que la gestualidad está casi suprimida. Como espectadores, con nuestro reloj interno para seguir las narraciones sabemos que no quedan más que un par de escenas y dos salidas posibles para esta película.

La escena continúa así:

Un transeúnte que casualmente pasa por allí conjuga la hora de su reloj con sus ganas de comer, entra al restorán y se sienta. El menú le es acercado por uno de los empleados con partes iguales de orgullo y nerviosismo. Luego dos personas más detrás. Y otros tantos después. El teléfono suena, lo atiende él, es el sindicato de lucha libre que quiere reservar el lugar para su cena de fin de año, dicen, van a ser veinte. Entre el repentino bullicio, ella y él se hacen un segundo para salir afuera del local unos minutos y pararse en la vereda, ella con un cigarrillo y él con su perro a upa. Los dos miran hacia el cielo, y desde allí la cámara los mira. Juntos, ellos y nosotros, vemos finalmente las nubes disiparse. Suena la música, el plano se mantiene unos segundos y luego la película termina.

Hay algo de aquella escena que no me ha abandonado nunca.

Enero de 2011. Junto a otro amigo vamos un domingo a las cinco de la tarde al Cineclub Buenos Aires Mon Amour a ver Carlos (2009) del director francés Olivier Assayas. Hay dos cosas particulares aquí. Una tiene que ver con que la película, realizada para la televisión francesa, dura cinco horas y la función tiene planteados dos intervalos. La segunda, es el lugar. Ubicado en el barrio de San Telmo, el cineclub funcionaba imprevisiblemente en un modesto PH, detrás de una puerta a la que le seguía un largo pasillo que daba con otra puerta, ya interna, en la que uno se encontraba con una pequeña boletería que daba paso, descubierta la cortina de la derecha, a una sala prolija de no más de seis filas escalonadas de, quizás, seis butacas cada una. Una pantalla delante, parlantes alrededor, detrás, un proyector y un aire acondicionado. Alguien del lugar hace una breve introducción de lo que vamos ver. La película comienza. Cinco o seis horas después, termina.

Regreso a mi ciudad en 2013, después de terminar mis estudios de cine y sin grandes perspectivas. Pasan seis meses y mi hermano mayor me invita a mudarme a un departamento grande que está pronto a abandonar en un primer piso por escalera en la calle Santa Cruz. El alquiler es un poco más que razonable, y la dimensión del living, prometedora.

El Cineclub TYÖ abrió sus puertas en octubre de aquel año. Se valió de 10 butacas recuperadas del antiguo cine local, un proyector, una pantalla retráctil y un digno juego de parlantes. El toque del lugar estético se limitó a embellecer una puerta, una pared y una baranda con una pintura de un azul Kaurismäki.

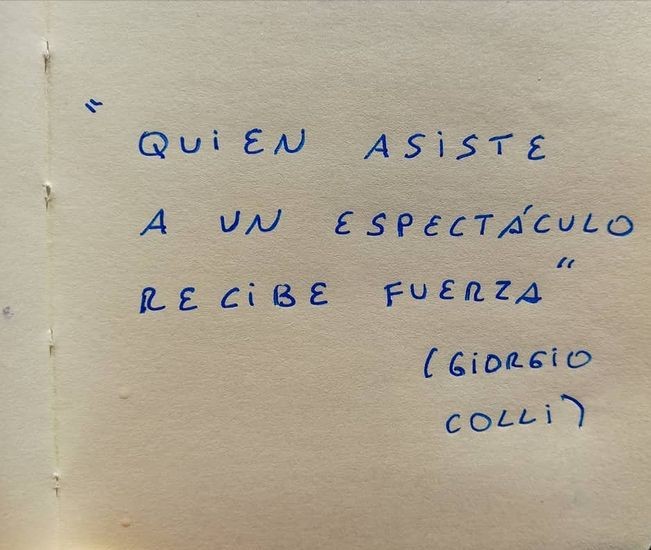

Estoy escribiendo esto mientras escucho música en noviembre de 2021. El Cineclub TYÖ funcionó felizmente durante cinco años proyectando dos, y hasta tres veces por semana, en aquella pequeña sala, en aquel living prometedor que mencioné antes. Por la demanda, se incorporó una tercera fila de cinco butacas más que compramos por Mercado libre y trajimos en camioneta con mi otro hermano y que escalonamos sobre un conjunto de pallets. Mi abuela, con quien habíamos adoptado el ritual de almorzar y ver una película antigua todas las semanas, donó amorosamente un aire acondicionado para poder continuar funcionando durante el verano. Pensar que no pudo conocer el cineclub porque la escalera resultaba demasiado empinada para su edad; también yo noté el desafío cuando me tocó recorrerla infinitas veces -y siempre apurado- para recibir, uno a uno, a quienes asistían a las funciones. Recuerdo volver de mi trabajo habiendo dejado la sala lista con la película en puerta, prender los equipos, bajar y subir a encontrar a quienes por mensaje de texto les había tomado y confirmado la reserva. Cobrarles. Acomodarlos. Recuerdo los nervios que me producía presentar la película en aquella época, lejos de despejarse cuando se apagaban las luces, me acompañaban en la silla lateral que elegía para observar, más que la película, lo que le ocurriría a la audiencia con ella. Terminada cada función, y una vez que cerraba esa puerta azul me invadía una sensación de satisfacción, sin importar cuán cansado estuviera. Tiempo después me encontré con esto, y entendí algo:

El Cineclub TYÖ se mudó a principios de 2019 con la intención de atender a aquellos que semana a semana no podíamos acoger en aquella primera sala de sólo 15 butacas. Nos fuimos a Distrito, un Centro Cultural utópico que funcionó durante un tiempo en un galpón recuperado. Recuerdo que armábamos y desarmábamos la sala para cada función empujando una pesada estructura de caños y ruedas que mandamos a construir y que nos permitía también montar las butacas a desnivel. Llegamos a tener 40 espectadores. Pero llegó el invierno y el frío se volvió un problema serio. Para palearlo ofrecíamos té, café y tortas gratis con la entrada. Y hasta mandamos a hacer mantas de polar como las que se usan en los colectivos de larga distancia.

Para ese entonces ya había dejado de ser un trabajo individual. Apareció Ignacio Guala, quien no tardó en pasar de aliado invalorable a ser directamente la otra mitad de este proyecto.

En enero de 2020, habiendo cerrado Distrito, recalamos en el patio de Casa de la Cultura y nos dejamos convencer de realizar nuestro primer ciclo de cine de verano al aire libre. Llegaron a haber funciones de 60 personas. En aquel verano reinó un ánimo festivo y liberador. Para marzo la comisión de la Casa nos ofreció pasarnos a la mítica Sala 2. Sin buscarlo, y sobre todo sin saberlo, habíamos llegado a una sala de verdad, con 178 butacas y diseñada acústicamente para cumplir su función específica. Como diría el faro que es para nosotros Fernando Martín Peña, la nuestra era una alegría sin fin.

Pero entonces comenzó la pandemia.

Recién cuando las restricciones comenzaron a relajarse, en marzo de 2021, pudimos proyectar en la Sala 2. Retomamos el hábito de proyectar los domingos y volvimos a encontrarnos. Y si hasta ahora no he dicho ni una palabra sobre los espectadores –muchos, a esta altura, amigos de la vida–, es porque no las hay. No las encuentro o no las conozco. Los proyectos, desde mi experiencia, se sustentan en base a constancia, voluntad, y sobre todo, acompañamiento.

Pandemia mediante, y con entusiasmo renovado, se nos ocurrió ir en busca de un público que siempre nos había resultado esquivo: los jóvenes. Entablamos diálogo con las tres universidades de la ciudad para generar un ciclo de cine que funcionase como punto de encuentro para el universo estudiantil y que, aunque no sea únicamente para universitarios, lo llamamos Ciclo universitario. Funciona actualmente los miércoles con una entrada más accesible. El recibimiento de la propuesta ha sido de lo más edificante y auspiciosa.

Hoy, ocho años después, allí estamos: domingos y miércoles en Sala 2 de Casa de la Cultura intentando lo mismo que desde el comienzo, que no es más que devolverle a las películas todo su potencial sensible y haciendo del visionado una experiencia comunitaria que vaya en contra de la tendencia al aislamiento y el individualismo. Devolverle a las obras cinematográficas el innegable poder que le otorga una sala completamente oscura y llena de desconocidos, una pantalla grande en la que los primeros planos recuperan su poder de impacto y un sonido que nos atraviese y nos haga vibrar.

En otras palabras, buscamos devolverle al cine su condición onírica y fantasmal. Y quizás también, la posibilidad de que nos cambie la vida.

TYÖ significa TRABAJO en finés.